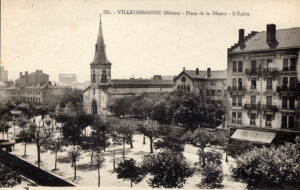

En 1926 et 1956, le jardin des Tout-petits-Adolphe-Lafont et le square de la Roseraie, aménagés de part et d’autre de l’avenue Marc-Sangnier, sont cédés à la Ville. Par ce don, Pauline Lafont, propriétaire de ces deux terrains, souhaitait améliorer le cadre de vie des habitants du quartier. Ils sont aujourd’hui le point de départ de notre nouveau Curieux Détours à la découverte des îlots de nature dans les quartiers Ferrandière et Maisons-Neuves.

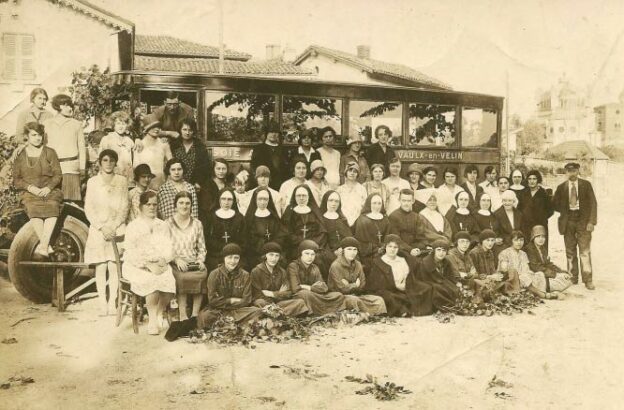

1919 : Adolphe Lafont (1870-1952), industriel spécialisé dans la fabrication de vêtements de travail, acquiert en 1919 un terrain de 20 000 m² dans le quartier de la Ferrandière et fait construire une villa attenante à sa nouvelle usine de tissage. Avec son épouse, Pauline Lafont (1879-1955, il est soucieux de la dimension sociale de son entreprise qui fait prospérer le quartier pendant une quarantaine d’années.

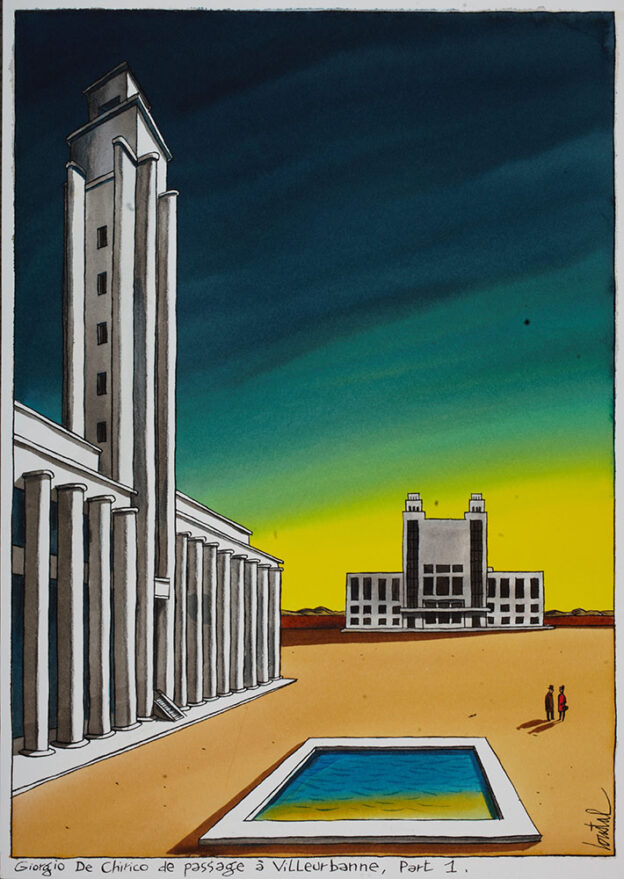

Années 1920 : la villa d’Adolphe et de Pauline Lafont est édifiée par le Bureau Technique de Construction, l’un des premiers bureaux de la région lyonnaise spécialisés dans le béton armé. Appartenant aujourd’hui à un propriétaire privé, la villa, son jardin et son mur de clôture, sont protégés, depuis 1991, par une inscription aux Monuments historiques.

Vue colorisée sur la Villa Lafont et son jardin (AMV – Le Rize, 2Fi121)

1925 : Pauline Lafont propose à la municipalité de céder une partie de son terrain, à condition qu’il soit affecté à la création d’un jardin pour les enfants de moins de six ans et leurs mamans. Le terrain d’une superficie de 2900 m² est compris entre l’avenue de la Ferrandière et les rues Pascal et Lafontaine, non loin de l’usine Lafont (situé à l’emplacement de l’actuel collège Louis-Jouvet) .

14 avril 1929 : Le jardin, encore inachevé, est inauguré par le maire Lazare Goujon en présence de Pauline Lafont. Cet espace est à l’image des nouvelles préoccupations en matière d’hygiène et de sécurité. Les enfants peuvent jouer sans danger pendant que les mamans se reposent tout en les surveillant. Le parc comprend un préau central en béton et un pavillon destiné à la surveillante du parc, qui veille à la propreté et aux soins des enfants.

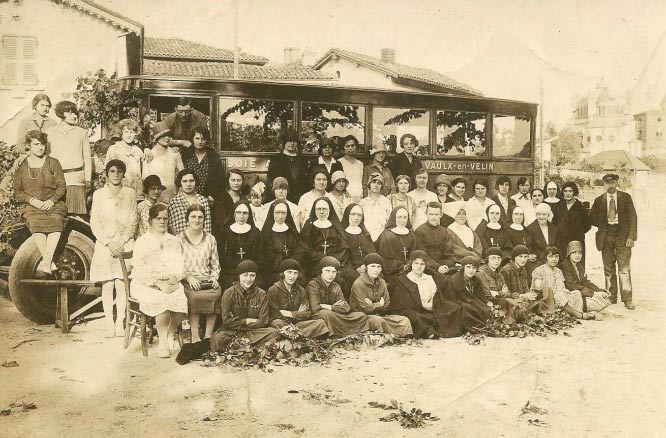

Inauguration du jardin en 1929 : le maire Lazare Goujon et Pauline Lafont (ph. Popineau, 19Fi233)

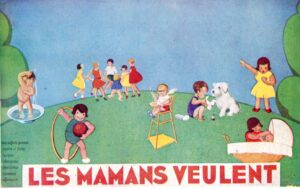

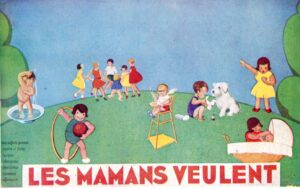

1932 : le peintre Dettre entreprend la réalisation de fresques à l’intérieur du préau . Ces scènes colorées dans un style enfantin assorties de textes, illustrent les principes d’une hygiène familiale saine dans les années 1930. « Nous voulons ne pas être saucissonnés, pas de fumée, être protégés des mouches, de l’air et du soleil, être nourris régulièrement, des aliments sains » et encore, « Les mamans veulent des enfants propres, sains et forts, sages, obéissants, charitables, sincères, affectueux ».

Jardin des Tout-petits : fresque de Dettre (1932) (AMV 4R22)

1956 : Situé à l’angle de la rue Pascal et de l’avenue Marc-Sangnier, le square de la Roseraie s’étend sur une superficie d’environ 3100 m². Avant son décès en 1955, Pauline Lafont émet le souhait de remettre la propriété de sa roseraie à la Ville afin qu’elle soit aménagée en un jardin public. La municipalité devient propriétaire du terrain en 1956 et voit l’occasion de créer un nouveau square. Pendant du jardin des Tout-petits, le square de la Roseraie permet de créer un espace de détente et pour les adultes, dont le quartier était auparavant dépourvu.

Début des annés 1980 : Le jardin des Tout-petits est fermé et rénové une première fois. Les fresques du préau sont restaurées par un peintre villeurbannais, Nicolas. Le pavillon de la surveillante est repeint, les réseaux d’assainissement et d’alimentation sont repris, le sol est nivelé et de nouveaux jeux sont installés. Le maire Charles Hernu inaugure le jardin restauré le 2 juillet 1982.

12 février 1992 : le premier rosier « Ville de Villeurbanne » est planté dans le square de la Roseraie. Le maire Charles Hernu avait choisi une rose « dont les pétales chair saumonée s’ourlent vers le cœur d’un magnifique rouge magenta ». Au printemps 1992, le maire Gilbert Chabroux célèbre le baptême de la rose « Ville de Villeurbanne » dont Juliette Gréco, venue chanter à Villeurbanne dans le cadre du festival Éclanova, devient la marraine.

Le maire Gilbert Chabroux célèbre le baptême de cette rose dont Juliette Gréco (venue chanter dans le cadre du festival des Eclanova) devient la marraine (5Fi1561 ©Anne van der Stegen)

square de la Roseraie en 2016 (ph. Majdar)

Mars 2023 : le square de la Roseraie est rénové. Parmi les nouveautés, les visiteurs découvrent des zones de repos ombragées avec des chaises pour se détendre, une clairière centrale avec des rosiers et un jardin de sous-bois surélevé sous forme de terrasse en bois, permettant d’avoir une vue sur tout le parc.

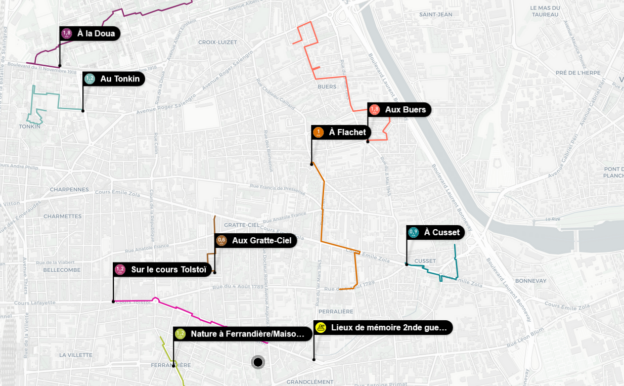

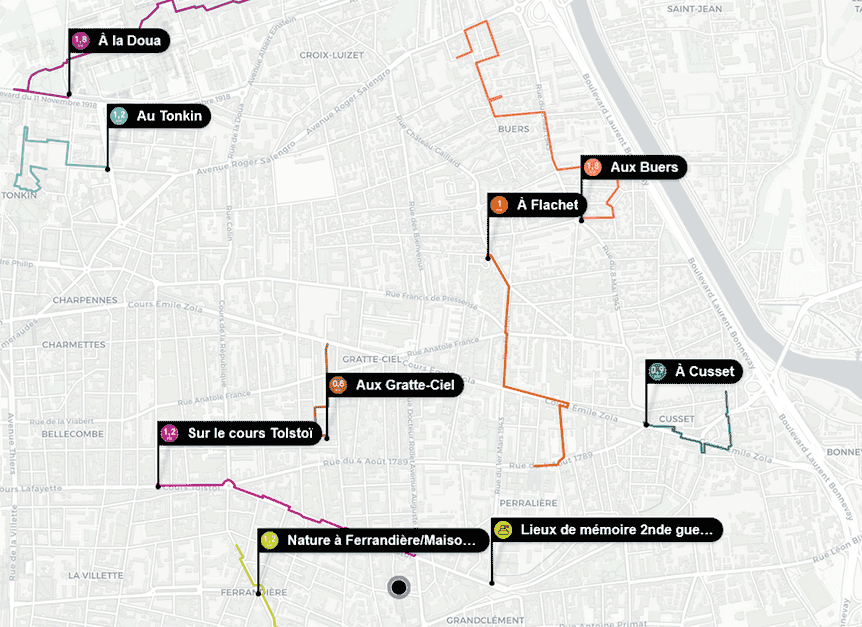

2025 : un nouveau Curieux Détours à la découverte des îlots de nature dans les quartiers Ferrandière et Maisons-Neuves est créé par le Rize et France Nature Environnement. Son point de départ est le square des Tout-petits.

A venir : Dans le cadre du budget participatif de Villeurbanne, deux projets portant sur le jardin des Tout-petits ont été déposés : une aire de jeu inclusive par les enfants du périscolaire Jean-Jaurès et un projet de « renaissance » du jardin par les habitants du quartier. Affaire à suivre !

POUR ALLER PLUS LOIN

– Découvrir le Curieux Détours « Découverte des îlots de nature dans les quartiers Ferrandière et Maisons-Neuves »

– Lire l’article « Jardin des Tout-petits-Adolphe-Lafont et square de la Roseraie » de l’historienne Sandrine Majdare sur LeRize+

Lerizeplus.villeurbanne.fr

Lerizeplus.villeurbanne.fr Villeurbanne.fr

Villeurbanne.fr Viva en ligne

Viva en ligne